2024暑期有学习兴趣和成长需求的朋友们看过来

发布时间:2024-07-08 11:44:16 人气: 来源:成都陈大伟

退休后在四川西部教育研究院兼职,伙伴们为教研工作者、教师教育工作者、校长、名师工作室成员和一线教师精心策划和设计如下暑期培训活动,有学习兴趣和成长需求的朋友们请看过来,有需要的朋友请和岳老师联系:

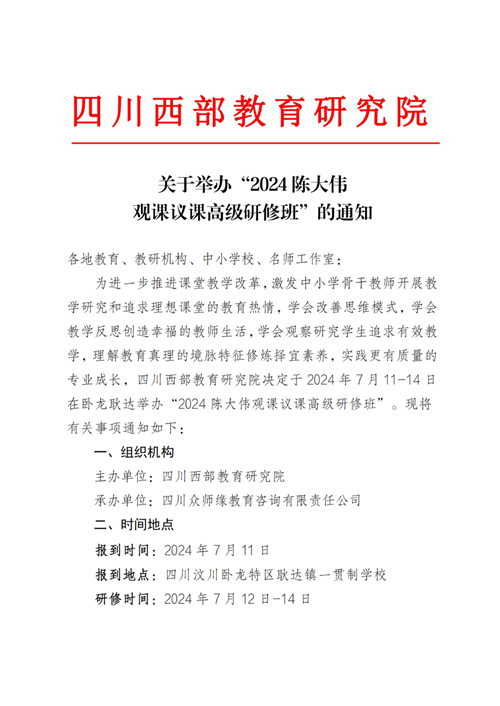

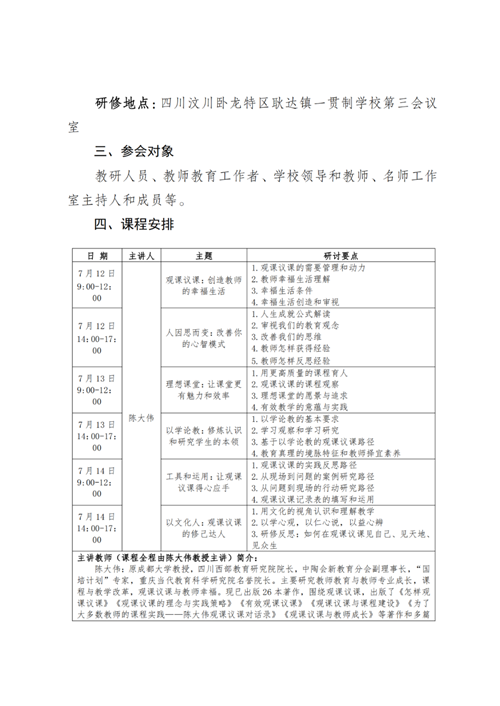

这里有我负责和主持的“2024陈大伟观课议课高级研修班”(除了岳老师,还可以联系王老师):

这里再就这个班说一下:

为什么办“观课议课高级研修班”呢?首先是自己觉得这确实是一个好东西,自己看到了观课议课对教师专业成长,对学校文化建设,对课堂教学变革,对改善教师思维方式,对人际交往方式,对人的全面发展的意义和价值。有朋友说我为观课议课而生,我说自己就因为观课议课而变。其次是因应实践的需要,我到很多地方见过观课议课,半天也好、一天也好,总体来说都只能就一个方面做一些交流,缺乏体系和系统,可以说是知其然,在知其所以然上还是不足,影响了效果。三是观课议课的实践推动力量不足,我自己无法分身,我总希望培养出推动骨干来(比如观课议课的宣讲者和更有水平的实践推动者),现在我越来越感觉分散的听几次效果不是很理想。四是满足一些老师的暑期学习(同时也有到成都看看)需要,在全国各地交流,不时有朋友说:“成都好呀,希望能来看看。”“希望在成都听到你的课。”“希望能系统听听你的观课议课。”……这里给大家提供一个机会。在确定学习地点的时候,我首选的是耿达(近几年夏天,只要允许外出,我都和家人在这里度夏,也和家人看熊猫)。我特别爱水,还拍过自己看水的照片。就我看来,炎夏时节,能在这里安安静静学习和交流是真的好。

有一个名校长工作室团队准备派员参加,但对课程中我一人讲有些疑惑,会不会让大家疲倦和失望。这里也给大家分享一下曾经的经验。最早我做这样的专题培训是2016年,当时我用四天时间“陈大伟观课议课高研班”

参与朋友后来说:有的本来到成都来是想听一天两天就到成都去逛一逛,但后来四天下来没有一个人缺一个小时以上的课(这首先和这次来的老师有极高的学习热情、学习使命感有关)。我最初的设计是每一个单元课前有学员的分享、课后学员的有总结和交流。这样做了两个单元以后,学员们就不愿意再把时间用来总分享和总结。而是希望我多讲一些:“就听你讲。”

上海市浦东新区教发院的王丽琴老师是博士后,四天时间。做了4万次的笔记,并且写了《【游学回声】观课的背后是尊重,议课的愿景是幸福》(可链接阅读)在推文。在推文中她说:

(这样)经过整体设计和系统化的课程内容排布,有助于学员在相对集中的时间内,完整地掌握、理解课例研究和观课议课的要义,比起平常我们接触得更多的那种两小时左右的专家讲座,显然是“挖井到水”与“蜻蜓点水”的巨大区别。

陈大伟老师的本次研修班,主要采取的是导师密集讲座+学员互动、提问的形式,导师讲座的占比,超过80%。好处非常明显,那就是学员感到满满的获得感,PPT的及时共享、研修手册上密密麻麻的笔记,和学员在互动时由衷表达的敬意,都说明,至少对大多数教师而言,研修的最满意形式就是讲座。当然,前提是,主讲教师的个人素质要相当高,信手拈来不谈,系统性背后的高成(高到哲学层面的思考)低就(低到技术层面的生动案例、培训技术),必须拿捏好分寸。陈大伟老师不愧是教师培训行业的高手,他的讲座亲切自然、丰富幽默,不时穿插的个人成长体悟,很多有趣的来自一线的课堂故事,总能给学员不同的分析视角,细想,会很有醍醐灌顶的感觉。穿插的电影片段、视频案例,则有效地调节了讲座式课程容易带来的困倦感。

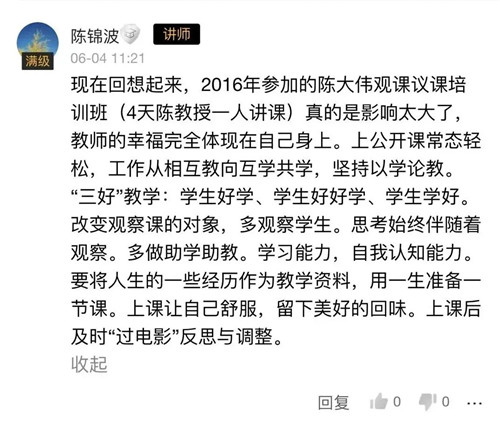

广州荔湾区的陈锦波老师也是这次的参与者(水平很高,早已正高),今年6月4号,他这样推圈:

体验过这样的学习效果,6月他邀请我去交流,也是希望四天。我们一起交流和切磋,他体会到改变的是工作、生活和人生。

有一个建议,最好能有伙伴一起来。顾泠沅先生在《口述教改》中分享:“1982年,乔伊斯(B.Joyce)和许瓦兹(B.Showers)做过一个等组实验,他们发现,教师接受培训课程的同时,如果参与校内同伴间的互助指导,只有75%的人能在课堂上有效运用所学的内容,否则只有15%悟性较高的人能有同样的表现。”几位志同道合的同事一起来,单元交流后有讨论、回到学校一起研究和交流,切磋共进,效果会更好。

就到这里,有缘来见哈!可以转给你认为需要的朋友,谢谢!