从相互教走向相互学:我上了《面积单位的认识》

发布时间:2024-04-17 14:37:06 人气: 来源:成都陈大伟

从相互教走向相互学:我上了《面积单位的认识》

在和老师们交流观课议课的时候,我建议大家要学会从相互教走向相互学。相互教就是上课教师想上精彩的课表现自己让别人学习,观察课的人又总是想去指导上课老师。当大家都想教而没有人想学的时候。学是不会发生(或者是不顺利)的。如果我们转变一种取向:上课老师上课不是为了展示自己,而是为了学习,是请别人来发现和帮助自己;观察课的老师不是为了指导别人,而是想向别人学,这就有了“从相互教走向相互学”。当大家有学习了,有进步了,就可能生出上这一节课的冲动。可以说,观课议课最理想的效果是参与者都有上这一节课的冲动和行动。

我是这样讲的,基本上也是这样做的。在观课过程当中,我首先想着是如何学习,观课结束我不是给别人说“你应该怎么教”,而是思考“如果我来教,我会怎么教”、“可靠的教学改进可以是什么”。由此产生上课冲动,2006年来,我大概也上过50来节小学语文、十多节小学数学、三节初中语文。数学上得少一些,一方面是数学的知识体系更强,缺乏前后关联的把握无法上课;二是数学有动手操作、有操作的教具,我一般没有比较充分的准备时间。

3月30日在金沙小学,受邀观察了俞正强老师上的《面积单位的认识》,很是精彩,就想学一学。4月2号给金沙小学的钟娟主任说我争取到他们学校上这一节课。选择他们学校,一方面他们学校的数学老师都听了俞老师的课;二是钟娟成都大学毕业,我教过他们,沟通方便,还可以让她准备相应的教具。钟娟把3年级一个班这个内容留下来,因为4月事情很多,上旬没有时间,约定4月12日上午。

在《到中小学上“下水课”,修炼成“双师双能型”教师》一文(可链接阅读),我表达过这样的看法:

就我看来,教师教育工作者所上的“下水课”应该比中小学一线教师更能体现出理性实践的特征,应该有更明显的理性自觉。也就是在上“下水课”之前,我们更要有经过论证的自己的教学主张; 在教学过程中,要体现和实现这样的教学主张。就我自己而言,我要上有教学主张并能引起大家讨论的课,不愿意上没有自己的教学追求的四平八稳的课。

这是自己上“下水课”的理想,就是尝试变革、尝试改变。今天的课主要有这几个方面的追求:

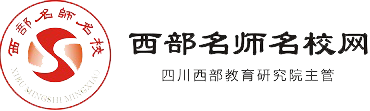

俞正强老师上次上课,引导学生从长度单位、计时单位、重量单位入手,揭示计量单位的人为规定性。我觉得很好,这一次我不仅想揭示“我从哪里来”,而且想要有“我是谁”“我要干什么”的梳理:

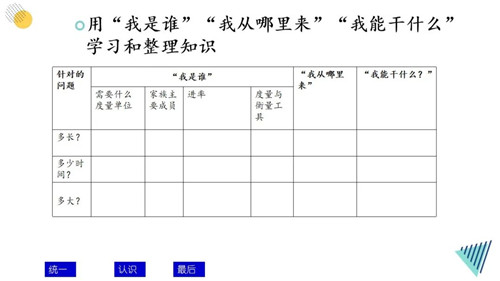

原以为可以在希沃白板带学生填写,但这间教室没有希沃白板。基于生成的带学生填写没有实现,加上时间原因填的效果不是很理想。我带的研二的数学方向的学生去了,其中程久菊同学有这样留言:

二是突出度量单位的规定性和同一性。就其统一性,引导学生认识到这样几层意思:度量不同的长度需要不同的长度单位,同一度量单位(比如1米)要有同一标准;不同的度量单位之间进率要统一。在度量单位的作用上,突出了度量、测量和表达交流的作用。

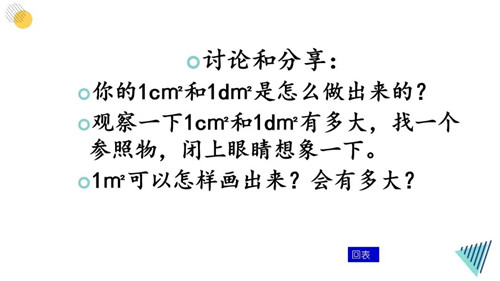

在3月30日的对话环节,有听课的老师问到怎么去建立一种表象。今天我用自己的课做了实践的表达。比如,PPT我有以下的学习活动安排并多次让学生用头脑中的度量工具比划长度单位的长短和面积单位的大小。

学生的预习我提出的要求是:让学生做个1平方厘米的小纸片和1平方分米的纸片,学生都能做。做了以后,他们对其来源、大小有了比较到位的认识和表达。

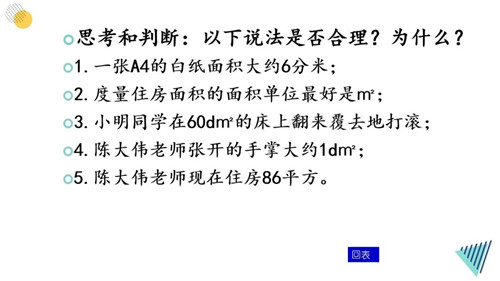

课堂练习我设置了这样的题目:

第1题目用意在比较长度单位和面积单位的不一样;第2题让学生知道选择合适的面积单位度量和表达;第3题是体会量感;第4题是要引导学生观察,基于观察表达;第5题是让学生意识到我们平常嘴里说平方,实际上就是指平方米,而如果不是平方米必须说是平方厘米、平方分米等。

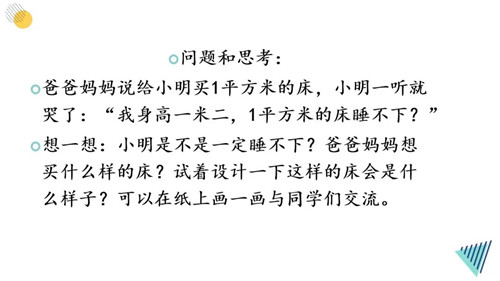

课后给了一个有难度的题思考:

小结了“我是谁”“我从哪里来”“我要干什么”的知识来源,感受了“万物皆数”的表达和生活中需要度量的数,度量单量的来源和同一性等。

问题肯定不少,7点有网课,这里不说了。