一以贯之,教学要教学“生”:我如何设计《母鸡》的教学

发布时间:2024-04-29 13:54:34 人气: 来源:成都陈大伟

昨日,匆匆就所观察的几节课说了几句,其中有关于《母鸡》教学的一点设想(阅读链接:观课议课:对于《母鸡》,我有怎样的内容理解和可能的教学选择),今日,老朋友,原上海市浦东区教育发展研究院科研室主任黄建初老师留言:

兄长有令,岂敢不从?于是抓紧时间,再做交代。

如果我有机会教,我可能涉及这样学习活动:

1.读一读课文,看有没有不认识的字?想法认识这些字,弄明白是什么意思?

2.看课文中有哪些不了解意思的词语?想一想可能是什么意思?和同桌讨论。

上面两个问题是基础性问题,如果学生基础较好,就快速进入下一个问题:

3.你认为文章中的谁在变?理由是什么?在文章中找出依据。

(预设:可能有学生说母鸡在变,成为鸡妈妈后有变;也可能有同学说作者在变)

4.如果说母鸡在变,你能体会到什么(预设:母爱的伟大)?如果说作者在变,你能体会到什么?(预设:将母鸡比着母亲,由母鸡想到母亲,歌颂母爱;人爱一件事情,会发现它的美,写出它的美;人讨厌一件事情可能写出它的讨厌)

5.想一想,你有没有对某一种动物或者事物的态度有转变?如果有,参考课文,写出你喜欢和不喜欢的不同发现。

这是粗略的设想。课堂上去因势利导,顺水推舟。

就我的本意,有教学生理解审美的味道,知道美有客观性,但美又是主观的,人是审美的主体,认识创造的主体。美学大师朱光潜先生就一棵古松有过这样的表达:

假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友画家什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树。我们三人的反应态度也不一致。你心里盘算它是宜于架屋或是制器,思量怎样去买它,砍它,运它。我把它归到某类某科里去,注意它和其他松树的异点,思量它何以活得这样老。我们的朋友却不这样东想西想,他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘屈如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

朱光潜先生的结论是:从此可知这棵古松并不是一件固定的东西,它的形象随观者的性格和情趣而变化。各人所见到的古松的形象都是各人自己性格和情趣的返照。古松的形象一半是天生的,一半也是人为的。极平常的知觉都带有几分创造性;极客观的东西之中都有几分主观的成分。

因为受到这样的影响,我在“观课议课:对于《母鸡》,我有怎样的内容理解和可能的教学选择”才说“母鸡还是那只母鸡。文中的那只母鸡并没有变,变的是人,人变了,眼中的美也出现了。这里有人创造美的意义和价值。我想可以回到人,教人的转变、发现和表达”。

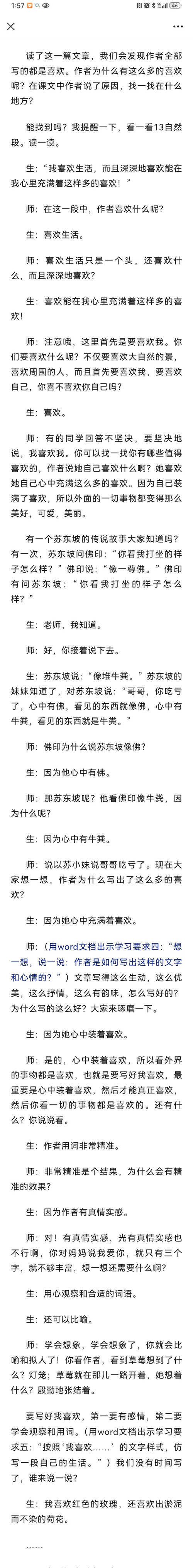

回到人身上来,更好地理解人,借用他人认识自己,从而更好地发展和表达自己。体现这样的价值追求,我在执教《我喜欢》(链接阅读:《我喜欢》教学实录与反思,该文现有阅读已达3.8万人次)有过这样的交流:

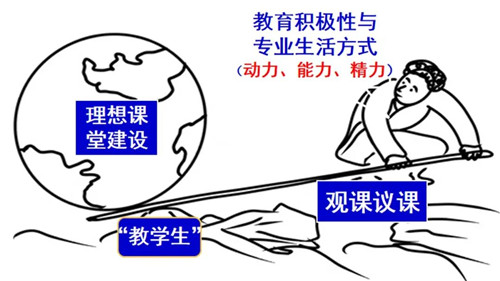

其意大致相同。所以这样一以贯之,其中有教学要教学“生”的核心追求在里面(教学主张|教学“生”)